- 淵野辺本町4丁目新築戸建

淵野辺駅 4,780万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建

淵野辺駅 4,580万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建

淵野辺駅 4,580万円 - 【長期優良住宅】上矢部4丁目新築戸建 1

矢部駅 4,480万円 - 東大沼2丁目新築戸建 1

古淵駅 4,180万円 - もっと見る

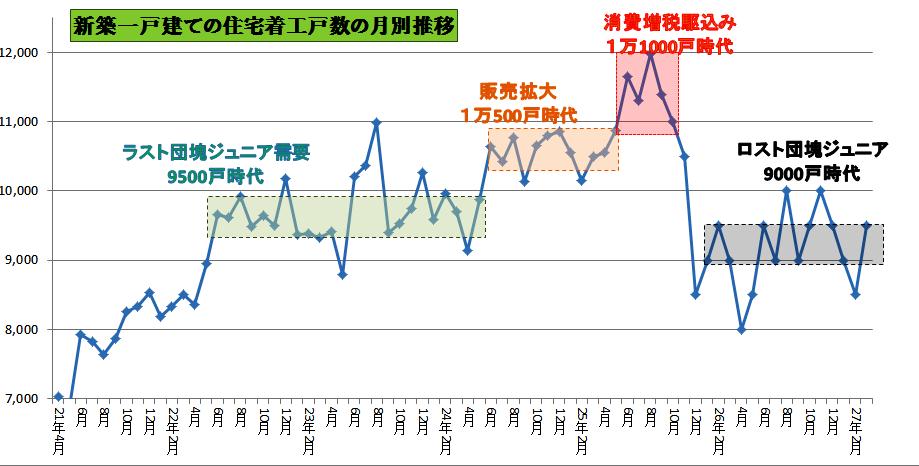

新築一戸建て分譲の住宅着工戸数は平成25年10月から大きく減り、「ロスト団塊ジュニア・9000戸時代」になる。

投稿日:2013年11月16日

新築一戸建ての住宅着工の月別推移をみると平成25年9月が大きなピークとっています。ただ消費増税駆け込み着工であるために、10月以降は大きく下がり「ロスト団塊ジュニア需要・月9000戸時代」に入るみられます。

新築一戸建ての月別の住宅着工戸数の推移を平成21年から見てみると

平成24年4月の新築一戸建て分譲の住宅着工戸数は7026戸と最近では少ない戸数でした。これはリーマンショックによる土地取得資金が止まってしまったために着工が大幅に減っていたものの最後の月となります。それが平成24年3月の決算を終えて、新年度に入り、ようやく土地取得資金の借り入れが動きだしたので、平成24年6月から8000戸弱の着工戸数となったのです。それが約一年間続き、8000戸台で少しづつ上げていきました。

そして平成22年6月に9666戸となり新築一戸建て分譲の基礎需要である9500戸に並び、需要と供給がようやく追いつきました。この時の需要を支えていたのが「団塊ジュニア」ですが、この世代が30歳代後半になり「最期の住宅一次取得」に動いた時期です。これが平成22年6月から平成24年4月まで約2年間続き、新築一戸建て分譲業界としては安定した時代でした。

その安定した業界をみて、多業態より新築一戸建て分譲事業に参入する企業が増えたことなどにより、平成24年5月より「販売拡大・1万500戸時代」に入りました。これは需要より1000戸多い供給がされたために、前半は在庫が積み増していきました。ところがアベノミクスの登場により、後半の平成24年12月よりは需要が湧き上がってきて、積み増した在庫が解消されてきました。

そして平成25年6月より消費増税駆け込み着工時代に入り、月の着工戸数は1万1000戸を超える多さとなりました。ただ消費増税駆け込み需要により契約も好調に推移しました。その意味では新築一戸建て分譲にとって「最後の黄金期」であったともいえます。

これらの先食いを受けてこれからは反動減の時代になります。

ただ、反動減だけであれば数か月で回復をするのですが、問題は基礎需要が減ってしまうということです。住宅一次取得世代は30歳代が中心になりますが、団塊ジュニアの最後である1974年生まれが来年には40歳となってしまい需要からピークアウトしてしまうのです。

なぜ40歳になると住宅取得しなくなるかと言えば、住宅ローン35年が組みずらくなるためです。65歳定年とすると40歳では25年しかなく、それ以降は年金収入のみとなるために年収の3割が支払いの限界とされているために完全に支払い能力がなくなるためです。

そのため平成25年10月から一年が消費税駆け込みの反動としたら、その後はロスト団塊ジュニア需要時代となり、月の着工戸数は9000戸前後になると考えられます。

- トラックバックURL

地域から探す

地域から探す