- 淵野辺本町4丁目新築戸建

淵野辺駅 4,780万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建

淵野辺駅 4,580万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建

淵野辺駅 4,580万円 - 【長期優良住宅】上矢部4丁目新築戸建 1

矢部駅 4,480万円 - 東大沼2丁目新築戸建 1

古淵駅 4,180万円 - もっと見る

消費増税により新築一戸建ては建物が小さくなる。それは四人家族にとって購入可能地域が変わることを意味する。

投稿日:2013年10月11日

新築一戸建ての建物の大きさが小さくなっています。それは都心回帰によるものなのですが、消費増税以降は購入可能地域の大きな変動を強いることになります。

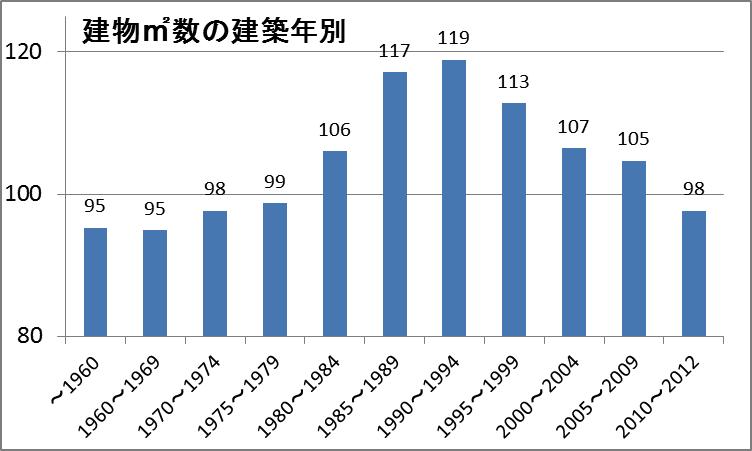

1960年以前は95㎡と統計上では最も小さくなっています。やはり「ウサギ小屋」と呼ばれるのが頷けます。

それが都市を追うごとに徐々に大きくなっていき1980年には100㎡を超えました。この年は建築基準法の改正があり耐震基準が入ったために、ちゃんとした設計をしないと建てられなくなったために、欠陥住宅まがいの建物を建てていた業者がいなくなったためと、大手デベロッパーなどが郊外開発を進めたために建物が大きくなってていったのです。

そして建物の大きさのピークは1990年から1994年となりました。この年はバブル期の絶地用から崩壊しかけた時です。そのために土地が高騰していて、新築一戸建ては郊外の安い土地で建てるようになっていました。茨城県や千葉県の外房などでの開発が多かったために土地が大きく、建物も大きくなっていました。バブル期ですから販売価格は高くなっていたために土地を安くすれば建物には費用をかけられた時期であったので大きくなったのです。

その後バブル崩壊で土地が安くなっていったのですが販売価格も下げていたので、建物は費用低減のために小さくなっていきました。2005年には105㎡まで小さくなりました。

ただ、2010年には1980年以来の100㎡を切り、98㎡となりました。これは費用低減というよりも、土地が安くなったために都心回帰が起きているためです。また、そこに東日本大震災による通勤難民がおきて「職学住接近」の意識が強くなり、より東京都内への志向が強くなっていき、販売比率において東京の比率が高まっていったためです。

現在販売中の新築一戸建ての建物の大きさは、東京都が平均で91㎡、神奈川県横浜市が94㎡、それ以外の神奈川県は98㎡、埼玉県が101㎡、千葉県が100㎡となっています。100㎡以下は東京都と神奈川県になっています。ここでの販売比率が上がったために首都圏全体で100㎡をきるようになったのです。

ただ、昨年来に土地が上がっているのと円安による部資材費の高騰に加えて職人不足による労務費の上昇があり建築コストは大きく上がっています。それでも販売平均価格は上がっていませんのでコスト削減をしているのです。

それが消費増税により販売総額を3%上げないといけないのですが、お客様は住宅ローン設定額に年収比例の限度があるために、税金が増えたからといって銀行が住宅ローン額を上げてくれるわけではないので、買えなくなるのです。

また販売価格で一番多い考え方が「家賃並みの住宅ローン月払い額での販売価格」ですが、ここに消費税3%で約100万円が乗ると、家賃並みの支払いではなくなります。するとその地域で買うお客様が大きく減るのです。

新築一戸建て分譲住宅は購入者の約半分が子供の学校の学区内もしくは同一市内です。そのため、その人たちの家賃並みの支払いを超えると購入者の半分がいなくなるというものです。更に言えば、その地域で割高となると他のエリアとの立地・価格などの競合相場観でも割高となり購入者は大きく減り、現在の1割程度まで減ってしまいます。つまり「売れないので、消費増税分を値引きするしかない」ということです。

そのことを業者はわかっていますので、消費増税分は販売価格に添加せずにコストを下げるのです。それで建物が現在の98㎡から3%・3㎡減って95㎡となるでしょう。

2014年以降に建物が95㎡となると「ウサギ小屋」と言われた1960年以前と同じとなります。

一戸建ては階段があるためにマンションより12~3㎡は活用面積が少ないと言えます。3階建てとなると更に20㎡以上は実有効面積が少ないといえます。ですので95㎡の3階建てとなるとマンションでは70㎡と同じとなり四人家族としては小さいと言えます。

新築一戸建ての購入者はマンションよりも家族人数が多くて四人家族が多くいます。とすると100㎡以上は欲しいところです。そうなると消費増税以降は埼玉県や千葉県の郊外で買わざるを得ないという状況になるということです。

消費増税3%は新築一戸建ての購入可能エリアに大きな影響を与えるといえるでしょう。

- トラックバックURL

地域から探す

地域から探す